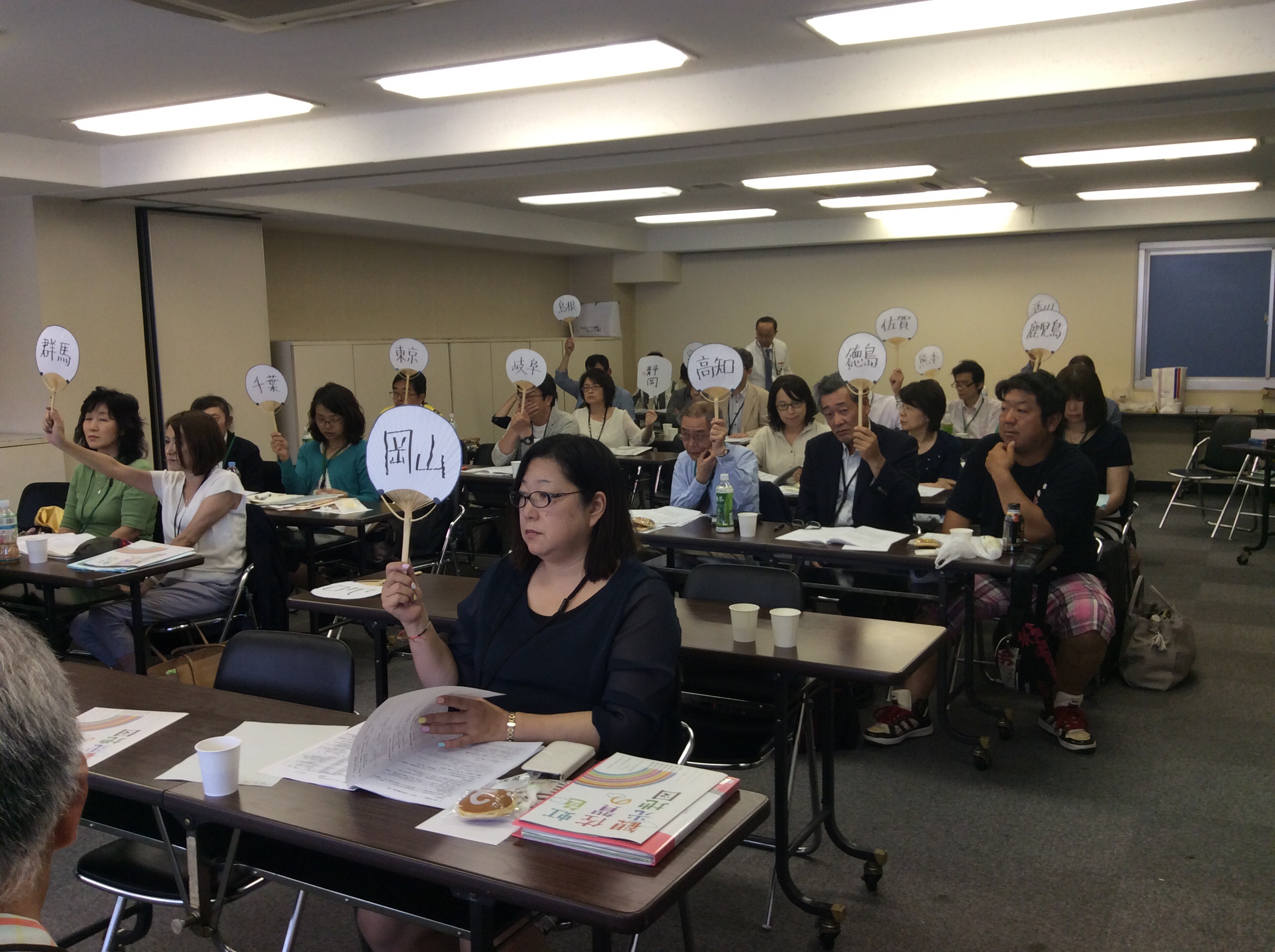

昨日の研修会に引き続き、平成27年度NPO法人全国ことばを育む会総会が開かれました。平成26年度の活動報告、活動計算書、平成27年度活動計画、予算書、顧問の選任の議案を全て賛成多数で可決しました。

参加した皆さん、ありがとうございました。

「記事」カテゴリーアーカイブ

全国の仲間と交流 懇親会

「子どもを真ん中に」と障害者権利条約 全国研修会開く

6月6日午後からは、全国研修会が開かれました。

6月6日午後からは、全国研修会が開かれました。

この研修会には、各県親の会からたくさんの役員が参加しています。

まずはじめに、研修部の北海道の菅原理事が開会挨拶と講師紹介を行いました。

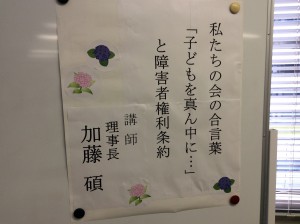

講師は、我が会理事長の加藤碩さんです。

テーマは「私たちの合言葉『子どもを真ん中に・・・』と障害者権利条約」についてです。

2014年に日本でもようやく批准、公布された「障害者権利条約」は、私たちが障害児を子育てをする上でも、これからも運動を進めていく上でもとても大事な条約です。

加藤さんは、「国民全体に内容を理解してもらい広め定着していくのはこれから」として、障害者を「権利の主体」という認識に立つこと。谷間の障害問題の解消、「合理的配慮」の考え方にしっかり立つことを強調されました。

そして、最後に、「要求をベースに『運動を展開』してこそ、理解は進み、国民の合意は得られる」として「ぶれない、こびない、あきらめない」運動を進めていこうとよびかけられました。

中国ブロック代表者会議が開かれました

初の東海・北陸ブロック会開催される

2月28日から3月1日にかけて、今年度から東海ブロックと北陸ブロックが1つのブロックになり、初めての東海・北陸ブロック会が開催されました。

岐阜県言語障害児をもつ親の会が幹事となり、岐阜県高山市グリーンホテルを会場に設定。全国ことばを育む会事務局、静岡県ことばと心を育む会、長野県・きこえ・ことば親の会、富山県いずみの会が参加。そして、地元の岐阜県言語障害児をもつ親の会からは、会員のお母さん方・療育センターやことばの教室の担当者・事務局と多数の参加がありました。

総勢大人20名子ども4名の24名が集うことができました。療育センターの担当者が保育をして下さったので、お母さんたちも、安心して集中して会に臨むことができました。

吉岡ブロック担当理事の開会のことばに始まり、自己紹介、各県からの今年度の活動状況や課題の報告(参加できなかった福井県せせらぎ会からも文書報告有り)、全国事務局からは「難聴・言語障害教育の現状と課題-3つの調査結果から-」「各県の補助事業の動向」「パンフレット購読の全国県別データー」の報告、沢山の情報交換をすることができました。集うことによって、自分の所属している会以外の活動状況や、県の状況などを知ることができるのは、明日からの活動の力につながっていくと思います。

参加者から、「自宅以外で泊まることができないと思っていましたが、療育キャンプ参加者は、障がいのある子を理解してくれる人たちなので、思い切って参加。我が子がよそでも泊まれるという自信をもらえ、子どもが生まれてから、初めて実家にも泊まりがけででかけることができました。」「お母さん同士が垣根を作らずに話すことができるのが親の会のいいところ」など、具体的な親の会のよさを伝えていただきました。最後に平成27年度の事業を報告しあい、次年度のブロック会は長野県が幹事ということを確認し、ブロック会は終了しました。

夜の懇親会、次の日の、高山陣屋・朝市・古い街並みの散策とさらに参加者の交流は深まり、幹事役の岐阜県言語障害児をもつ親の会の皆様に感謝いたしますm

夜の懇親会、次の日の、高山陣屋・朝市・古い街並みの散策とさらに参加者の交流は深まり、幹事役の岐阜県言語障害児をもつ親の会の皆様に感謝いたしますm

ちょこっと寄付のお願い

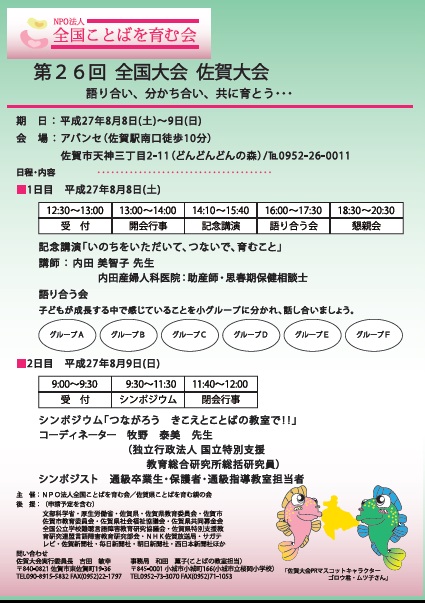

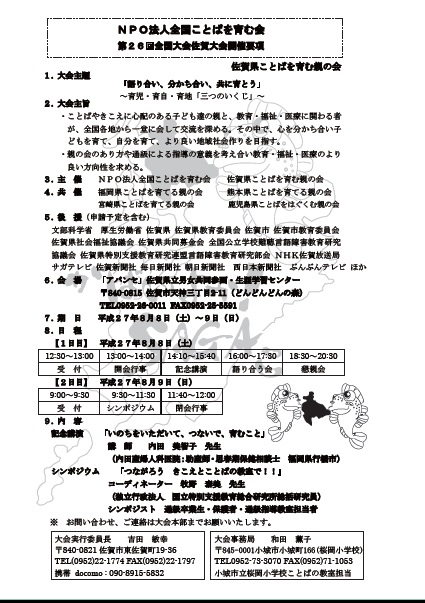

全国大会佐賀大会 パンフレット 大会要項が出来ました。

文部科学省概算要求等について

各加盟団体様

お世話になっており、感謝申し上げます。

さて、標記の件で、文部科学省財務課から資料が送られてきております。

参考までに送付いたします。

全国特別支援教育推進連盟 事務局

専務理事 落 合 勇

久保山茂樹先生から届きました。「ことばの遅れ」に関する研究成果報告書

いつも大変お世話になっております。

国立特別支援教育総合研究所 久保山茂樹です。

言語障害教育研究班が2年間実施しました研究につきまして、研究所のサイトに公開しました。

現場の先生方のお力添えで「ことばの遅れ」の領域に新たな提言ができたと思います。

どうかお読みいただき、ご活用、ご批正いただければ幸いです。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

平成24年度~25年度 専門研究B

ことばの遅れを主訴とする子どもに対する早期からの指導の充実に関する研究-子どもの実態の整理と指導の効果の検討-

http://www.nise.go.jp/cms/7,9722,32,142.html

JDからの情報です。福島民友新聞の社説

○福島民友新聞 2014年6月8日 社説

障害者施設の休廃止/事業再開へ連携の輪広げよ

相双地方の障害者福祉サービス事業所70カ所のうち、震災と原発事故の影響などで4月1日現在、22カ所が廃止したり、休止していることが県のまとめで分かった。廃止は1割、休止は2割に上る。

休止、廃止施設のほとんどが原発事故の避難区域内にある。避難した障害者のため、避難先で運営の再開を目指しても、職員が別の場所に避難して施設を離れたケースもあり、新たな人材を確保することも難しいのが現状だ。職員の不足が休止、廃止の大きな原因となっている。

障害者にとって、慣れ親しんだ施設と、スタッフの存在は大きい。施設と求職者をつなぐ場を多く設けるなど官民が連携を強めながら人材確保を図り、施設の再開につなげてほしい。

施設を利用していた相双地区の障害者の中には、避難生活で症状が悪化したり、施設の休止や廃止で居場所をなくし、親ら家族と生活している人もいる。家族だけで支えることで、親らが体調を崩すなど、新たな問題も指摘されている。

事業所にとっても、避難先での再開は大きな決断だ。法律では、避難先で再開した施設は仮設の扱いで、避難指示解除後に原発事故前の場所で事業を再開する場合、避難先の施設は閉鎖しなければならないこともある。事業者が再開に踏み切れない理由の一つとも指摘されており、政府には柔軟な対応を求めたい。

他県に人材を求めても、応募者がいなかったケースもある。震災前、卒業生を県内の施設に送り出してきた県外の専門学校の中には、保護者の理解が得られないことを理由に応募を見送る学校も出ている。原発事故による風評が影響を与えているのであれば、正しい情報を発信することが重要だ。

新たな人材の確保は、一つの事業所の力では限りがある。身近な窓口となるハローワークをはじめ行政が人材確保のための周知に努め、障害者の居場所の確保と雇用の創出に力を入れてもらいたい。

避難先を将来にわたる拠点と決めて再出発した浪江町の事業所の代表者は「地域に支えられて再開することができた」と話す。福祉施設の在り方の根幹を示す言葉と言えるだろう。

人員不足が原因で運営を諦める事業者が出ないよう、行政と事業者が解決策を探り、地域も理解して人員の確保を進めてほしい。支援を必要とする障害者を孤立させ、新たな苦しみを与えることのないような取り組みを求めたい。