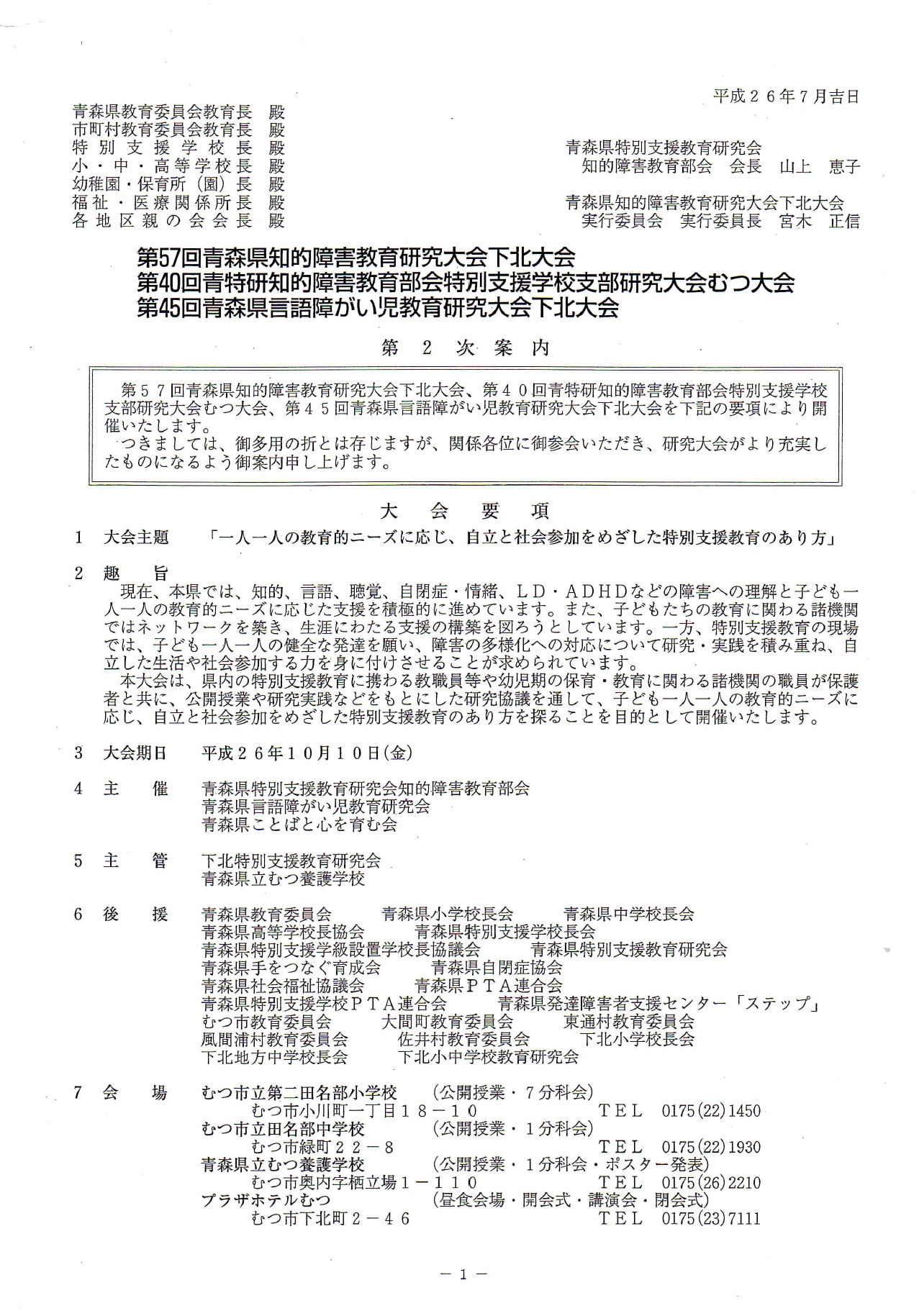

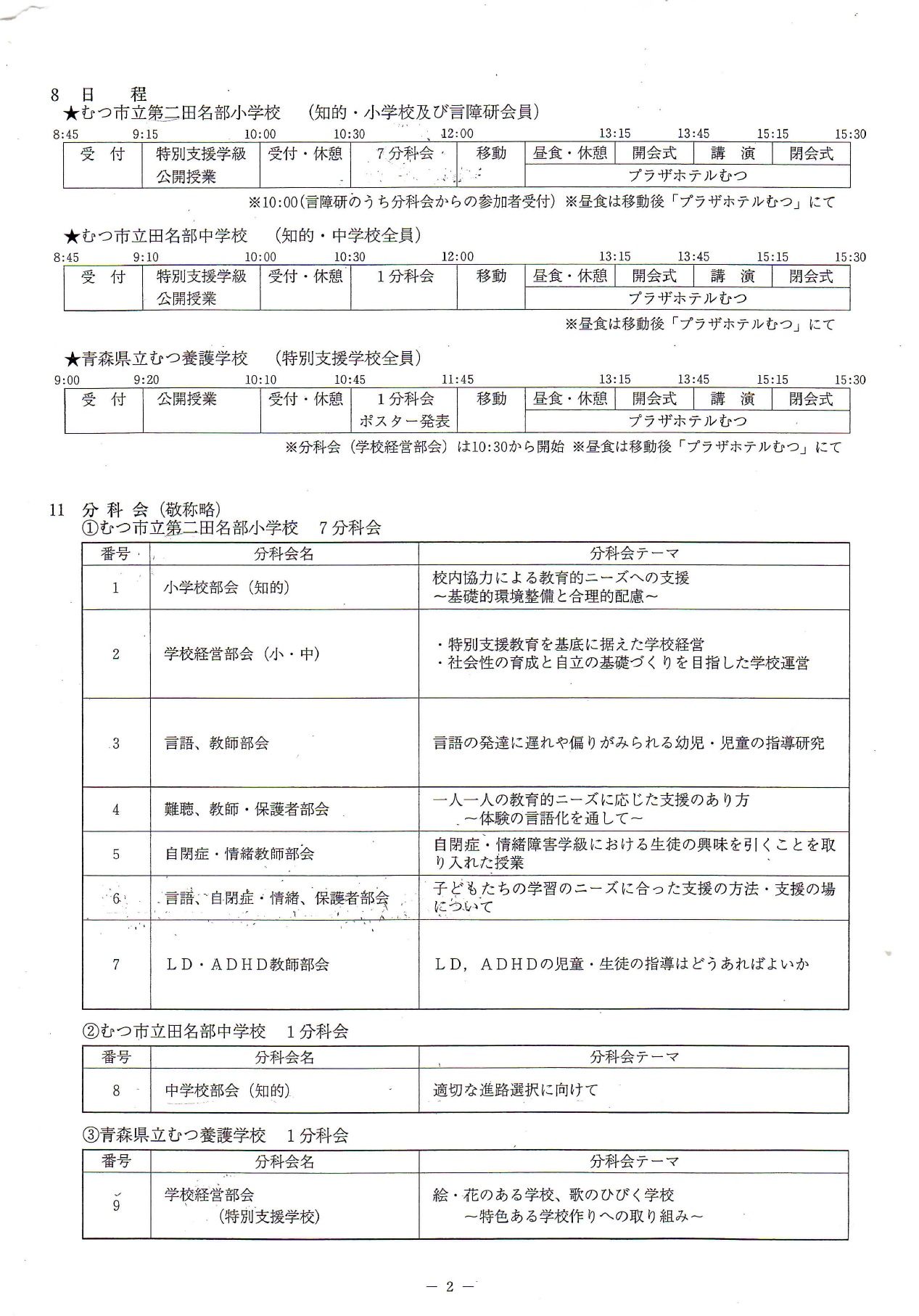

下記のような内容で、青森県特別支援教育に関わる研究大会が開かれます。

この回の主催団体には、青森県ことばと心を育む会が加わってています。

ご参加できる方は積極的にご参加ください。

投稿者「田辺昭夫」のアーカイブ

ことば275号平成26年8月8日号記事の紹介

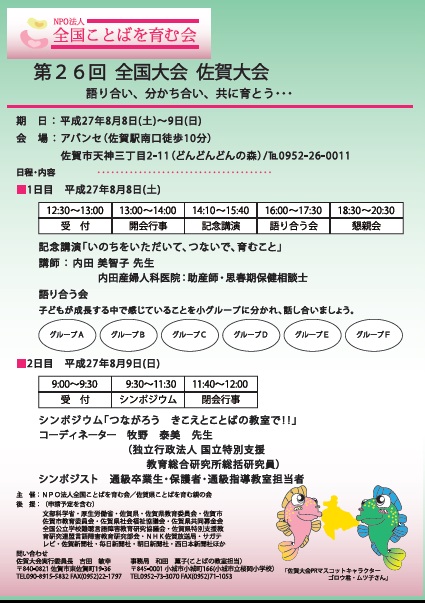

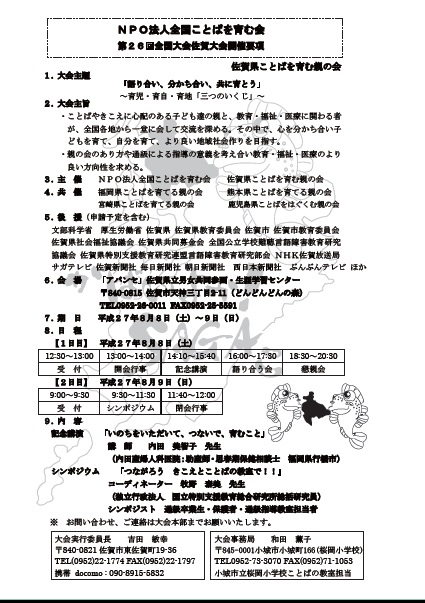

全国大会佐賀大会 パンフレット 大会要項が出来ました。

文部科学省概算要求等について

各加盟団体様

お世話になっており、感謝申し上げます。

さて、標記の件で、文部科学省財務課から資料が送られてきております。

参考までに送付いたします。

全国特別支援教育推進連盟 事務局

専務理事 落 合 勇

病障連の学習会が開かれました。

病障連の学習会が事務所の会議室スペースで開かれました。

推進連盟理事長の大南英明先生の特別支援教育の歴史をご講演いただきました。

ことばを育む会からは、池田・出井・藤原・宮本・田嶋の5名が参加しました。

講演後の交流会で、高等学校の通級教室の必要性についての話題になり、宮本副理事長から、千葉県の高等学校の通級教室が今年度、進学校である佐原高校・幕張総合高校に開設され、両校の先生方が熱心に取り組んでいるとの報告をし、参加者から、新情報をいただけたと反響がありました。

久保山茂樹先生から届きました。「ことばの遅れ」に関する研究成果報告書

いつも大変お世話になっております。

国立特別支援教育総合研究所 久保山茂樹です。

言語障害教育研究班が2年間実施しました研究につきまして、研究所のサイトに公開しました。

現場の先生方のお力添えで「ことばの遅れ」の領域に新たな提言ができたと思います。

どうかお読みいただき、ご活用、ご批正いただければ幸いです。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

平成24年度~25年度 専門研究B

ことばの遅れを主訴とする子どもに対する早期からの指導の充実に関する研究-子どもの実態の整理と指導の効果の検討-

http://www.nise.go.jp/cms/7,9722,32,142.html

JDから 「盲ろう者のための本音ラジオ~もっと毎日を楽しみたい編!」のお知らせ

みなさま

NHKラジオ番組「きいて、きかせて」のご案内です。

**

視覚と聴覚の両方に障害がある盲ろう者。

日本では推定14000人以上ですが、

法的な定義づけもなく、情報入手にも大きな制約がある中、

孤立している人は少なくありません。

その本音に迫る「盲ろう者のための本音ラジオ」。

盲ろう教育、盲ろう者の社会参加、差別の解消など、

語るべきことはたくさんありますが、今回のテーマは、

「もっと毎日を楽しみたい」でした。

ゲストは3人の魅力的な盲ろう者。

「“おしゃべり”が大好き!」と語る25歳の女子、荒(あら)美有紀さん、

生まれつき視覚と聴覚に障害がありながらも大学に進学した22歳の森敦史さん、

2人の“お父さん”のように場を明るく盛り上げる東京大学教授の福島智(さとし)さん。

みなさんの“おしゃべり”は、さわる手話「触手話」や、

指と指を重ねて伝える「指点字」など、

通訳介助のみなさんを通しての会話でした。

この夏、新幹線での1人旅に挑戦し、「鉄道が大好き!」という森さんに、

「見えなくて、聞こえないのに、どこが面白いのかな?」と福島さん。

荒さんからもさらなる質問が。森さんの意外な答えは・・・?

放送は昨晩24日(日)の夜、19:30からでしたが、

全文テキスト公開が8月31日の朝8時から、また、

再放送は同じく31日の朝7時半からあります。

平成27年度厚生労働省・文部科学省、国家予算編成に関する要望書

この度、全国ことばを育む会は、平成27年度厚生労働省・文部科学省、国家予算編成に関する要望書を提出しました。

文部科学省に対しては、

1)インクルーシブ教育システム構築のため、特別支援教育の推進を図るうえで、人的諸条件の整備。

2)幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化に対応した教育の充実。

3)発達障がいのある児童生徒に対する教育的対応の充実。

を求めています。

厚生労働省に対しては

1)就労への支援の充実。

2)生涯にわたる支援体制構築の開始。

3)批准された「障害者権利条約」の立場から、国内法の整備を早急に行う。

4)手話を言語として認知する「手話言語法」の制定を要望する。

5)東日本大震災で被災した地域の障がい児のための予算措置

を求めています。

Microsoft Word – 平成27年度文部科学省・国家予算編成への要望書(2014-6-27)

Microsoft Word – 平成27年度厚生労働省国家予算編成への要望書(2014-6-27)

厚生労働省「障害児の施策に関わる検討会」報告書の送付 全国特別支援教育推進連盟事務局

全国特別支援教育推進連盟事務局より、厚生労働省「障害児の施策に関わる検討会」報告書が送付されてました。

これからの障害児の施策をめぐって、多角的な検討がされています。長文ですのでPDFファイルで掲載します。

JDから、各新聞社の社説などの紹介がありましたので掲載します。

最近の新聞社説等です。

○徳島新聞社説 7月14日付

改正生活保護法 自治体は適正に事務を

http://www.topics.or.jp/editorial.html

生活保護の不正受給対策強化を柱とする改正生活保護法が、今月全面施行された。

1950年に施行されて以来、初の本格的な改正である。きっかけは人気お笑い芸人の母親が受給していたことだった。ここ数年、一部の不正受給に注目が集まり、受給者が肩身の狭い思いを強いられる風潮が続いている。

ともすれば負のイメージがある生活保護だが、憲法25条の生存権に基づく国民の権利であることを、あらためて確認しておきたい。

2012年度の不正受給は全国で約4万2千件、金額にして約190億円に上り、件数、金額ともに過去最悪を更新した。ただし、金額でみれば全体の0・5%にとどまっている。

意図的に収入を隠して保護費をだまし取る悪質な不正はもちろん許されない。だが、不正防止と保護費抑制に重点を置くあまりに、本当に必要とする人が受給できず、貧困にあえぐことがあってはならない。

改正により、罰金の上限が30万円から100万円に引き上げられ、返還金にペナルティーの上乗せが可能になった。こうした厳罰化に加えて、福祉事務所の調査権限も拡大された。

昨年末の改正では、申請時に収入や資産を記入した書類の提出を義務付けた。しかし、「必要な人が申請をためらう」と反対意見が相次いだため、口頭での申し込みも受け付けるよう4月に修正がなされた。

手続きの厳格化によって、自治体が申請を窓口で門前払いする「水際作戦」が助長されるのではないかと懸念されていた。しかし、修正で一応の歯止めがかかった格好になった。国会も「水際作戦」を行わないよう政府に周知徹底を求める付帯決議を採択している。

それぞれの自治体は、修正の経過などをきちんと踏まえた上で、適正に事務を執行してほしい。

不正受給対策に加えて、自立支援も改正法の柱に据えられている。

受給中に働いて得た収入の一部を積み立て、保護から抜けた後に支給する「就労自立給付金」制度が創設された。収入があると保護費が減らされるこれまでの仕組みと比べて、働く意欲を高める効果が期待されている。

さらに、生活保護に至る手前での自立支援強化策を盛り込んだ生活困窮者自立支援法が、来年4月に施行される。

自治体に生活困窮者向けの相談窓口や、支援計画策定を義務付けており、経済的困難に直面している人に暮らしの改善の手助けをする。

今年3月時点の生活保護受給者数は約217万人と過去最高を更新し、増加傾向は続いている。

不正受給対策も必要だが、生活困窮者をこれ以上増やさないことがより重要である。自立支援策が十分効果を発揮するように、国と自治体は連携して取り組みを強めなければならない。

ある自治体を対象にした調査では、生活保護世帯のうち25%の世帯主が出身世帯でも生活保護を受けていたという。親の世代の経済格差が子どもに引き継がれてしまう社会は、公正で開かれたものとはいえない。

貧困の連鎖を断ち切るための対策を急ぎたい。

○長崎新聞 7月14日

障害者・高齢者に支援法を

http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2014/07/14090002013831.shtml

罪に問われた障害者や認知症高齢者らの特性に配慮した取り調べや裁判、処遇の在り方を定めた新法「触法障害者・高齢者支援法」の制定を、累犯障害者の更生支援に取り組む社会福祉法人南高愛隣会(雲仙市)の前理事長で全国地域生活定着支援センター協議会の田島良昭代表理事が国に提言する。一貫した福祉的な支援を通じて更生と社会復帰を促し、再犯率の低下を図る。

東京で13日に開かれた司法と福祉の連携を探るシンポジウムで明らかにした。法務省や厚労省に14日に提言書を出す。今後、関係省庁や日弁連、有識者による専門委員会を発足させ、障害者・高齢者・罪の範囲を議論するとともに、関係法の見直しを検討。3年後の立法化を目指す。

*触法障害者・高齢者支援法の制定を提言する全国地域生活定着支援センター協議会の田島良昭代表理事=東京都千代田区、

日本教育会館一ツ橋ホール (写真略)

提言書や同協議会によると、刑務所入所者の高齢化や認知症は年々増えている。新法は未成年の特性に配慮して刑法から切り離している少年法の仕組みを参考にする。

具体的には、冤罪(えんざい)を防ぐため警察・検察の取り調べをすべて録音・録画(可視化)。裁判では、通訳的な役割を果たす助言・立会人や特別弁護人が付き添い、福祉的な鑑定や環境調整のための相談支援も積極的に活用する。

刑務所では、障害判定や出所に向けた特別調整のほか、受け皿とのマッチングのための外部実習、早期の仮釈放、疾病治療のための刑の執行停止も可能にする。保護観察処分など施設に収容されない人は、福祉サービスの提供を受けながら社会での更生を目指す。捜査資料のうち福祉的な資料は引き継ぐようにする。

同会は10年前に累犯障害者の更生支援を始め、厚労省の研究事業で刑務所を出た後に福祉につなぐ「出口支援」や検察捜査や裁判段階で福祉的なサービスにつなぐ「入り口支援」に取り組んできた。田島氏は「入り口から出口、そして社会の中までトータルで支援できる法律を、民間も支援するので政府の責任でつくってほしい」と呼び掛けている。

○キャリアブレインニュース 7月11日

精神医療、脱施設化で遅れ- OECD報告書

2011年末時点の日本の精神病床数は人口10万人当たり269床で、OECD(経済協力開発機構)諸国の平均68床と比べて約4倍だったことが、OECDが取りまとめたメンタルヘルスに関する報告書で明らかになった。報告書は、「日本の精神医療は、患者を病院から地域へ移行させる“脱施設化”の点で他国より遅れている」と指摘している。【松村秀士】

報告書によると、日本の人口当たりの精神病床数は、依然としてOECD諸国の中で最も多く、2番目に多いベルギーより10万人当たり94床多かった。ただ、1993年からは減少傾向にあるという。OECDの担当者は、「精神病床をさらに減らすためには地域医療の充実が不可欠」としている。

報告書は、うつ病や不安神経症といった軽・中等度の精神疾患にも言及。日本は地域で軽・中等度の精神疾患を総合的に診る体制が不十分だとし、▽地域医療を担うすべての医療者の精神医療分野での能力向上▽心理療法を中心とした、エビデンスに基づく治療プログラムの作成―を検討すべきだと強調した。

また、OECD諸国の多くは、精神医療の資源が不足していると指摘。各国は精神医療の改善に向けた取り組みを一層強化する必要があるとした。