千葉大会で採択された「大会宣言」にもとづいて、文部科学省、厚生労働省、地方自治体への要望活動が活発に展開され、数々の成果を上げています。

平成26年度に向けての政策的発展

平成25年12月に開催された「第36回特別支援教育振興協議会」で、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長報告「特別支援教育の充実について」が行われましたが、私たちの要望が随所に取り上げられています。

その一つは、子ども達の就学先を決定する仕組みが改められました。

これまでは、特別支援学校への就学が原則で、例外的に「認定就学者」として小中学校へ就学することが、可能だった仕組みを、「個々の児童生徒等について、市町村の教育委員会が、その障害の状態などを踏まえた総合的な観点から就学先を決定する」仕組みに変わったことです。報告では「障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見」などを取り入れて、「就学先を決定する仕組み」としたと述べています。インクルーシブ教育か実を結んだといえます。

二つ目に、平成26年度特別支援教育予算において、「発達障害や比較的軽度の障害のある児童生徒のための」「通級指導の対応や特別支援教育コーディネーターの配置」が拡充されて、全国で500人の改善増が実施されることです。

通級指導教室への教員配置は加によって行われていますが、加配の枠が広がることになります。

三つ目に、障がい児の自立・社会参加に向けた高等学校における特別支援教育充実事業に5億9千8百万円が予算化されたことです。

千葉大会の宣言では、三項目目に「思春期を過ごす中学校でのことばの教室」「高等学校に通級指導教室に準じる『通級の場』の設置」「学校卒業後の子ども達の進路と就労」などを掲げましたが、この項目がズバリ実現にむけて動き出しています。

四つ目に、大会宣言は「先生の専門性を高める」ことを掲げましたが、新年度予算案では、「発達障害のある児童生徒に対する早期支援・教職員の専門性向上事業」として、今年度より7千8百万円増額して、47地域、10大学に発達障害支援アドバイザーを100人配置する「早期支援研究事業」を新規に行うとしています。

要望活動を強めて、成果を生かそう

こうした文部科学省の意欲的な取り組みに、しっかり学んで、各地域での要望活動に積極的に取り組むことが大切です。

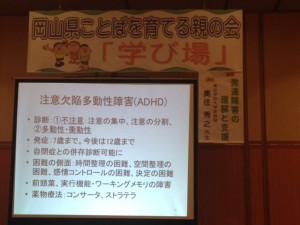

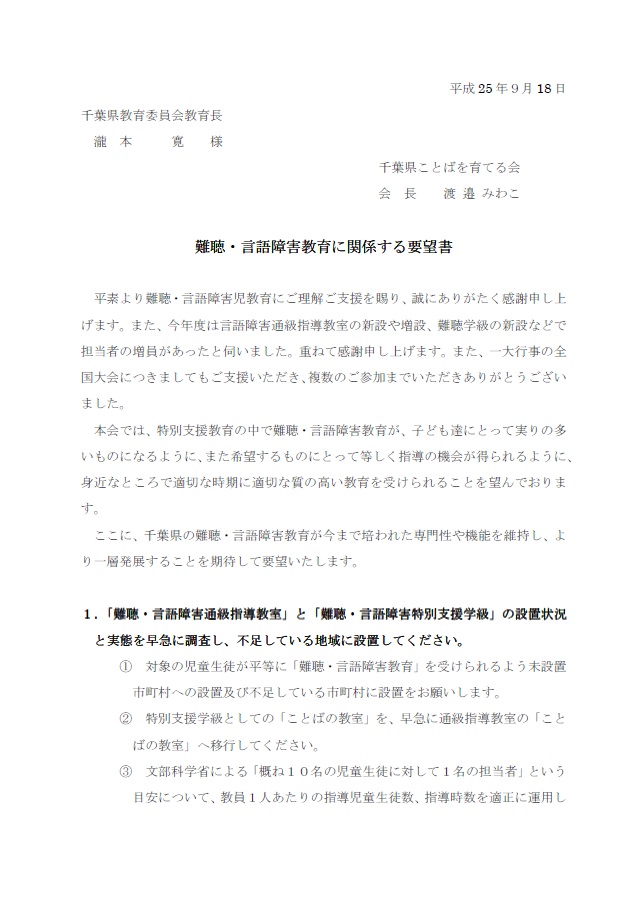

わが会のホームページでも紹介した岡山県、山口県、千葉県などの県教育委員会への要望活動でも、かなりの成果が報告されています。各県の活動にも学んで、さっそく活動を開始しましょう。紹介した「特別支援教育の充実について」は、文部科学省のホームページから取ることが出来ます。(K)

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm/

NPO法人全国ことばを育む会 理事長 加藤 碩