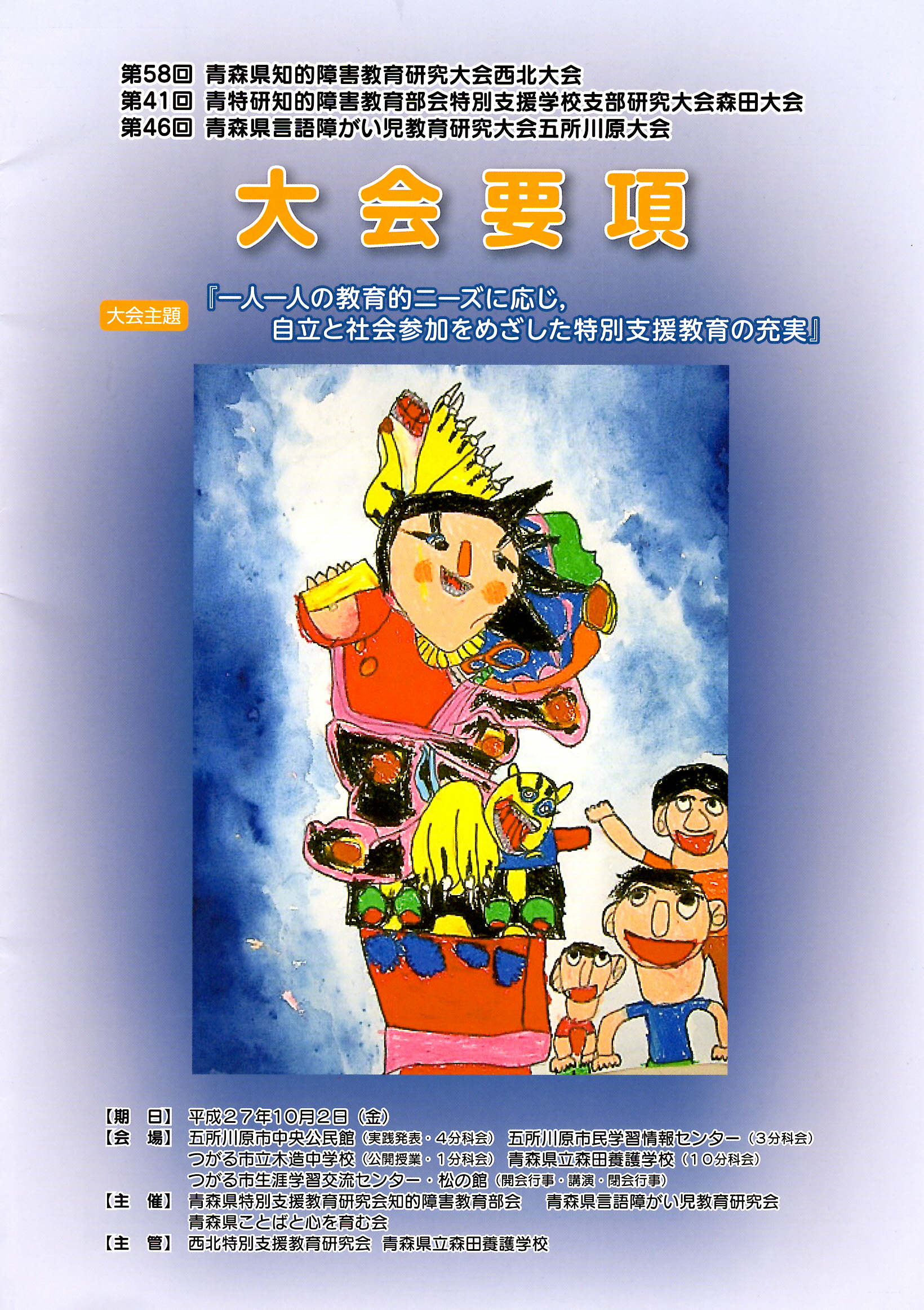

大会開催によせて

青森県ことばと心を育む会 副会長 竹ケ原克哉

全国ことばを育む会の事務局員もさせて頂いております副会長の竹ケ原と申します。会長に代わりまして御礼とご挨拶を述べさせて頂きます。本年も熱意あふれる先生方により本大会が盛大に開催されますことに,親の会を代表し深く感謝申し上げます。

最近、障がい児への➀最悪➁最善の各対応の報告に触れ涙しました。

➀は「手をつなぐ 」2015 年5 ・6月号。2013年に千葉県立の知的障害児施設で(暴行を他人に)話せない障がい者に対し、大声をあげたという理由で職員達が殴る蹴るの末19才の男性が多臓器不全で死亡。検証委によると2005~13年に15人の職員による虐待が続いていた。被害者には自傷他害があったがそれも虐待が原因ではないかということ。

障がい者を人間とも思わない差別・人権侵害の極致ではないでしょうか。裁判での母親の証言/高2の頃家に帰った時 「 アルバムを出して来て『お母さん』『おばあちゃん』『ヘリコプター』(小さい頃好きだった)と指さして見つめていた 。今思えば、落ち着くものを求めていたのかもしれない。当時は職員を信じていたが、こんなことになって毎日のように多くの職員から暴行を受けていたせいだとわかった。 『 お母さん、助けて』と声に出したかったはず。 気づいてあげられなかったことが本当に悔しい。」・・・。

➁は「 障害者問題研究」2015第43巻第l号p.58 養護学校高等部2年まで問題行動ばかり、ことばはなく自傷他害,強度行動障害でどの施設にも断られ,学校以外は父母が見るも疲労極限,本人は多量の向精神薬の影響もあり 夜l時過ぎから起きてしまう ,不快な興奮状態 ・眠気の繰り返し ・90kg超の肥満 ・ ・。ある先生が2名の若手教員と共に3年生の1年間,彼を含む5名の重度重複学級の担任となり、彼の気持ちに寄り添い理解しようと努力し 本人主体に働きかけた結果,自傷他害が治まりある程度作業もできるようになり30kg近い減量に成功 ,努力の結果卒業後の施設入所も 実現 ・ ・。

私の話は拙すぎます、結果より 本人の気持ちを理解して行く過程がすばらしいのです。県内の話です 。親はもちろん子のためには精一杯のことをします。 しかしやはり先生はプロです 。障がいに向き 合う先生方の力はすごい 。涙が出る程ありがたいと思います。

大会の趣旨に「今後は更に 通常の学級に在籍し 個別に配慮を 必要とする子供に対する合理的配慮をも充実させていく必要があります。」 と加わっております。現在では,通常学級の先生方も 全員が特別支援教育の研修を受けていると耳にし大変うれしく感じております。更に,大会においででない学校もまだ多いですが,校長先生にはぜひ l名は派遣頂き ,学校に戻ったら伝達講習をお願いしたいです。

まだ遠い目標ですが、障害者権利条約によると 障がい児も地元で十分な教育を受けられる権利が、健常者と平等にあるとされ、それを目指すためには加配増も大変重要なところ、2015年6月に財政制度等審議会で加配削減の提案がされました。

親としては納得がいきません。 また「 共生社会」を目指すためには、通常の生徒達にも障がい理解の教育が必要です。特に中学校で,軽度の生徒への蔑視や無視などはないでしょうか。もし中学校がそうだと、社会もその延長になり ます。先生がその子を思いやって言葉をかけて下さるだけでも他の生徒の意識は変わると思います。

将来 ( 特に障がいへの無知からの)差別が無い社会になることが,大会主題の 「自立」と 「社会参加」実現のためぜひ必要と思います。さらにできれば次のようなことを教えていただけると幸いです。重い知的障がいがあると言葉を理解できなくて、自分が言いたいことを誰にも理解してもらえなかったり、叱られでもなぜ叱られたのかが理解できなかっ たりそんなストレスが思い出されて突然大声をあげたりする人もいます。

でも喜怒哀楽は皆さんと変わりません。お父さんお母さんや友達が好きだし、やさしい気持ちも持っている 。馬鹿にされれば悲しいし、暴力を受ければ痛いし心が傷つくし怒りも沸く 。本当に普通のクラスメイトであり 地域の住人であり人間です。たとえその人が他人に話せないとしても殴っ たり蹴ったりするなんてとんでもないこと・・・。 そんな時には守ってあげなければなりませんと。

むずかしい問題だけれど 先生方には変えていく力があると思います。