NPO法人全国ことばを育む会第26回全国大会佐賀大会が、佐賀県アバンセで8月8日9日に開かれました。

全国各県からたくさんの方にご参加いただきました。

〜育児、育自、育地の「三つのいくじ」をテーマに、講演会、シンポジウムや分科会が行われました。

詳しい内容は後日アップいたします。

参加していただいた皆さん、ありがとうございました。また、開催県の佐賀県の親の会のみなさんには大変お世話になりました。

○信濃毎日新聞 社説06月30日(火)

出生前診断 「命の選別」避けるために

胎児の染色体疾患を調べる出生前診断を受ける人が増えている。

出産の高年齢化に伴い、子どもに先天的な障害があるのではないかと

不安を抱く妊婦が多いことが背景にある。

医療技術が進み、新しい検査も広がっている。一方で、妊婦や夫婦に

十分な情報を提供し、受診するかどうかの判断や、結果が出た後の意思

決定を支える態勢が整っているとは言いがたい。

障害がある胎児を産まない選択は「命の選別」にもつながりかねない。

重い決断を迫られて後々まで苦しむ人もいる。障害がないことを知って

安心したいからと気軽に受けるような検査ではない。

それだけに、当事者に熟慮を促し、精神面でも支えるカウンセリング

態勢が欠かせない。と同時に、子どもに障害があっても安心して育てら

れるよう、社会が支援を強めていかなくてはならない。

妊婦の血液でダウン症などを調べる新出生前診断は導入初年の20

13年度、7700人余が受診。2年目は1万人に増えた。従来からある

羊水検査も13年は2万件余に上り、過去最多となった。

新出生前診断の実施施設には、妊婦らへのカウンセリングが義務付けら

れている。ただ、短時間の一方的な説明だけだったり、不十分な場合がある。

羊水検査を実施した医療機関でも、事前の説明は多くが15分未満だった。

人工妊娠中絶につながる倫理的な問題を説明したところは6割ほどにとどまる。

問題が大きいと言わざるを得ない。

新出生前診断の実施施設は当初の15から50以上に増えた。大半が加わる

グループと別に、独自に実施するところも出始めている。検査対象を他の遺伝

疾患に広げるよう求める動きもある。

専門資格として認定を受けた遺伝カウンセラーは全国に160人ほどしかい

ない。当事者を支える態勢が追いつかないまま検査を広げるべきではない。

県内では、県立こども病院と信州大病院の医師、看護師らが12年から共同

のワーキンググループを設け、実施するかどうかの検討を続けている。結論を

急がず、慎重に議論を重ねてほしい。

出生前診断が安易に広がれば、検査を受けるよう圧力が強まったり、障害が

あると分かったのになぜ産むのかと非難されたりする恐れもある。障害者や

家族がさらに息苦しさを感じる社会にもなりかねない。そうしないために何を

すべきか。社会全体で考えていく必要がある。

軽度・中等度難聴児の補聴器購入助成で、厚労省に申し入れ

NPO法人全国ことばを育む会の加藤 碩理事長、池田幸男事務局員は、6月12日厚生労働省の係官と面会し、別紙の申し入れ書を手渡して、約一時間にわたって懇談しました。

厚労省からは、和田淳平人材養成・障害認定係長、杉渕英俊自立支援振興室社会参加支援係長が出席。

身体障害者福祉法では、聴力レベルで、障害者と認められていないが、難聴のために補聴器を装用しないとことばの獲得が遅れ、学力の向上や学校生活に大きなハンディキャップをもつ子ども達のために、国として補聴器購入のための助成制度を確立してほしい。

約80%にまで自治体の助成制度は広がってきたが、地域的な間バランスは埋まっておらず、障害認定においても、従来の数値で線を引いてしまわずに、国際生活機能分類(ICF)の考え方を導入し、「障害者権利条約」の批准にふさわしい対応をすすめていくべきだと訴えました。

今回の特集は、障がいのある子どもの療育についてです。

中国学園大学子ども学部子ども学科教授 荻野竜也先生に医師の立場から、「発達障害のある子供に対する支援における診断の意味」について、高知県土佐市立高岡小学校ことばの教室 大崎聡先生に「唇裂・口蓋裂について」鷹の子病院愛媛県人工内耳リハビリテーションセンター長 高橋信雄先生に「人工内耳について」お書き頂きました。

三人の先生方それぞれの文章の中に”子ども達をよく見て、その声を聴き、実態やニーズを適切に捉えることの大切さ””一人の力で子ども達に関わるのではなく、周囲の大人や専門家チームを組むことの必要性”が述べられている様に感じました。

また、『宇宙のデパートより好き』という漫画とコメントは、子どもに関わる作者のお母さんの率直な心の動きがあふれています。

「言葉の向こう側の気持ちに手を伸ばし、ふわっとふれた時・・・・」という表現には、親子の関係のみならず、人との関係の中で重要な事柄が含まれていると思いました。

各地のブロック会も、活発に行われています。佐賀県での夏の全国大会、互いの体験や思いを持ち寄り、楽しく交流を深め、元気と勇気を得る会にしましょう。

(編集後記参照)

6月6日午後からは、全国研修会が開かれました。

6月6日午後からは、全国研修会が開かれました。

この研修会には、各県親の会からたくさんの役員が参加しています。

まずはじめに、研修部の北海道の菅原理事が開会挨拶と講師紹介を行いました。

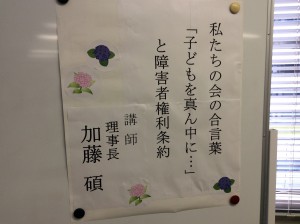

講師は、我が会理事長の加藤碩さんです。

テーマは「私たちの合言葉『子どもを真ん中に・・・』と障害者権利条約」についてです。

2014年に日本でもようやく批准、公布された「障害者権利条約」は、私たちが障害児を子育てをする上でも、これからも運動を進めていく上でもとても大事な条約です。

加藤さんは、「国民全体に内容を理解してもらい広め定着していくのはこれから」として、障害者を「権利の主体」という認識に立つこと。谷間の障害問題の解消、「合理的配慮」の考え方にしっかり立つことを強調されました。

そして、最後に、「要求をベースに『運動を展開』してこそ、理解は進み、国民の合意は得られる」として「ぶれない、こびない、あきらめない」運動を進めていこうとよびかけられました。