石川県ことばを育む会 会報「あじさい」60号に能登地区の教育相談会の様子が掲載されています。

ご紹介します。

県下三地区(能登・金沢・小松)で10年以上続けている教育相談会。今年度も昨年11月24日(日)、能登地区での教育相談会を穴水町のとふれあい文化センターで行ないました。相談会の受け入れ態勢も10年前から変わらず、金沢大学准教授の小林宏明先生、臨床心理士で明和特別支援学校相談センターの上農肇先生をはじめ、七尾市小丸山小学校と羽咋市羽咋小学校のことばの教室、ろう学校の先生方や能登地区の病院から言語聴覚士の先生方、更に近年は特別支援学校の先生方も加わっていただき、万全の備えで臨んでいます。

相談コーナーは4か所。それぞれ約一時間の相談を受け、時に障がいの相談と就学の相談など二人、三人の先生方との相談も珍しくはありません。そのため、相談員の先生方はほぼ午前十時の開始から午後四時の終了までびっしりと相談が詰まっており、ゆっくり昼食もとっていただけないことがままあります。

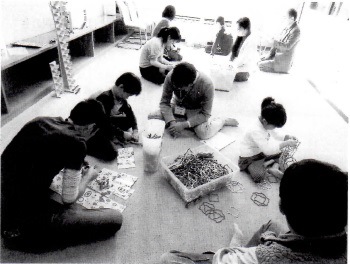

この親の会主催の相談会の一番の特徴は、多くの先生方が指摘されるように 「保育室」にあるようです。相談者は受付を終えて心配そうに順番を待つ間、保育室でたくさんのおもちゃで親子で遊んでいます。多くの先生方は、相談の前にこの保育室での親子、子どもの様子を見て、それから相談室に誘います。時にはそのまま保育室で保護者と相談を始める先生方もいます。特に吃音の子どもの場合、相談室で先生と対面しているときは吃音があまり出ない子どもがよくいます。そのため、他の相談機関では「大したことはない」と言われがちだと、保護者の声をよく聞きます。

![10-7%20kato-hi[1]](http://b.zkotoba.jp/wp-content/uploads/2013/12/6f7a2e85d8be56ef0154758527334c18-292x300.jpg)