新春のお慶びを申し上げます

常日頃から本会の活動にご支援、ご協力いただいておりますことに、心からお礼を申し上げます。

私たちの会は一昨年8月、会発足以来50年の節目にあたり、記念大会を会発祥の地、千葉市で成功のうちに開催することが出来ました。本年8月には第26回全国大会を佐賀市で開催する準備を進めております。

私たちは、この間子ども達の成長・発達にとって、「ことばを育む」事の意味を深めながら、「通級による指導」の制度化と充実に尽力してまいりました。 「子どもを真ん中に親と先生の三人四脚で進もう」を合言葉に、障がい児と親への支援を一層進めてまいる所存でございますので、どうかよろしくお願いいたします。

2015年新春にあたって

NPO法人 全国ことばを育む会理事長 加 藤 碩

![10-7%20kato-hi[1]](http://b.zkotoba.jp/wp-content/uploads/2013/12/6f7a2e85d8be56ef0154758527334c18-292x300.jpg)

投稿者「田辺昭夫」のアーカイブ

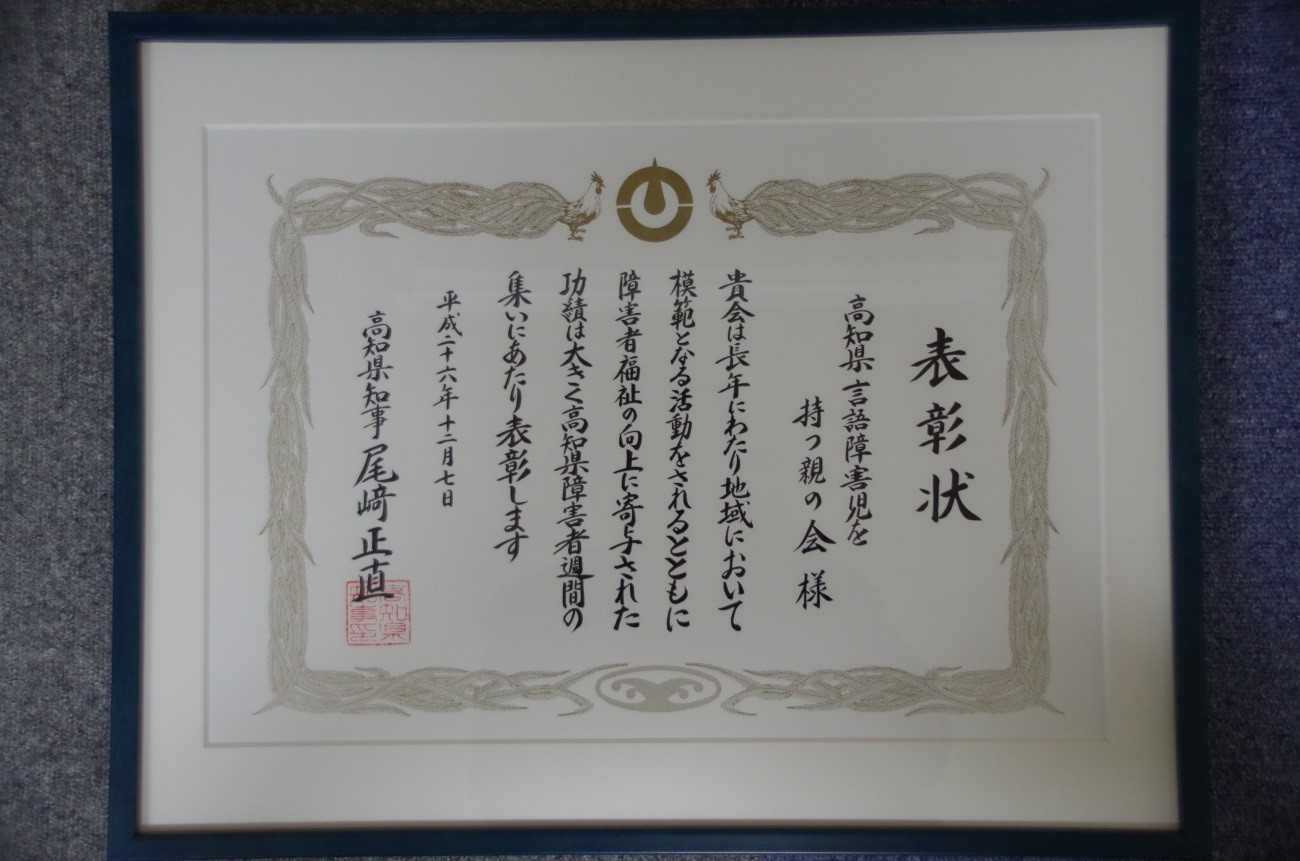

高知県言語障害児を持つ親の会が高知県知事表彰を受賞

12月7日に高知市南部健康福祉センターで開催された、平成26年度「障害者週間の集い」で、土佐市長からの推薦により知事表彰をいただきまました。

受賞団体は団体1(当会)と個人2名であったそうです。川添会長と立野副会長が出席をして、表彰状をいただいて来ました。

表彰状の写真を添付しております。

また、12月11日に推薦をしていただいた土佐市長を報告とお礼のため訪問をしました。

市長応接室での写真も添付致しました。

左から

立野美則副会長

土佐市教育長

川添義明会長

土佐市長

大崎聡

小笠原博先生(元須崎市立須崎小学校ことばの教室:当会顧問)

渡辺聡子(土佐市幼児ことばの教室担当保育士)

が写っています。

昭和41年の発足以来の長年の活動と

高知県立療育福祉センターと12年間取り組んできた、唇裂・口蓋裂の相談や診療、軽度難聴者に対する補聴器購入助成制度の働きかけなどが

評価されたものと考えております。

山口県ことばを育てる親の会が県教育委員会に要望

11月21日、山口県ことばを育てる親の会(加藤 碩会長)は、山口県教育委員会の浅野 司教育長に対する要望書を提出して、一時間半にわたって話し合いを進めました。山口県下の親の会からは、8地域の親の会から24人のお父さん、お母さんがこの話し合いに参加しました。

山口県教育委員会からは、石本正之特別支援教育室次長他三名の方々が参加されました。

話し合いの中では、年々切実な要望が広がる中で、小・中学校の「通級指導教室」の開設が一気に進んできている一方、先生方の配置が複数校かけ持ちになったり、十分な研修の行われていない非常勤講師が担当者になるなど問題点があること、中学校での管理職や一般教職員の中での障がい児に対する認識に遅れがあることなどが参加者から厳しく指摘され、石本室次長は改善を約束しました。

高等学校への通級指導教室に準じる場の設置については、早急な対策を講じることで意見の一致を見ました。

席上加藤会長から「軽度・中等度難聴児の補聴器購入助成制度の運用」で100人を超える児童生徒が二年間恩恵を受けていることに対して、感謝の気持ちが表明されました。

久保山茂樹編著 「子どものありのままの姿を保護者とどうかかわりあうか」発刊

国立特別支援教育研究所の久保山茂樹先生の最新の冊子が発行されました。

この冊子は、岡山県の通級指導教室の担当者を長年務められ、現在ノートルダム清心女子大学で活躍されている青山新吾先生が編集代表を務められています。

このたび、青山先生から、冊子の紹介の記事を書いていただきましたのでご紹介します。

『子どものありのままの姿を保護者とどうわかりあうか』学事出版から出た久保山茂樹先生の新著です。

このたび学事出版から特別支援教育ONEテーマブックシリーズが刊行されました。派手さはないけれど、特別支援教育にかかわる課題に迫っていくため、エッジの効いたONEテーマを設定し、家庭や地域、園や学校等の現実のエピソードを大切にして記述していくシリーズです。

久保山先生のこの1冊は、保護者とどのように子どものことをきょうゆうしていくことが、子どもの,親子のしあわせにつながるかというテーマのヒント満載です。「保護者の歴史」を尊重し、保護者の「おもい」とのズレを自覚して進む。噛みしめていけば味が出る1冊を、様々な職種の方々や保護者の皆様に読んでいただければ大変嬉しく思います。

ノートルダム清心女子大学 青山新吾

この冊子はAmazonで購入できます。

Amazon

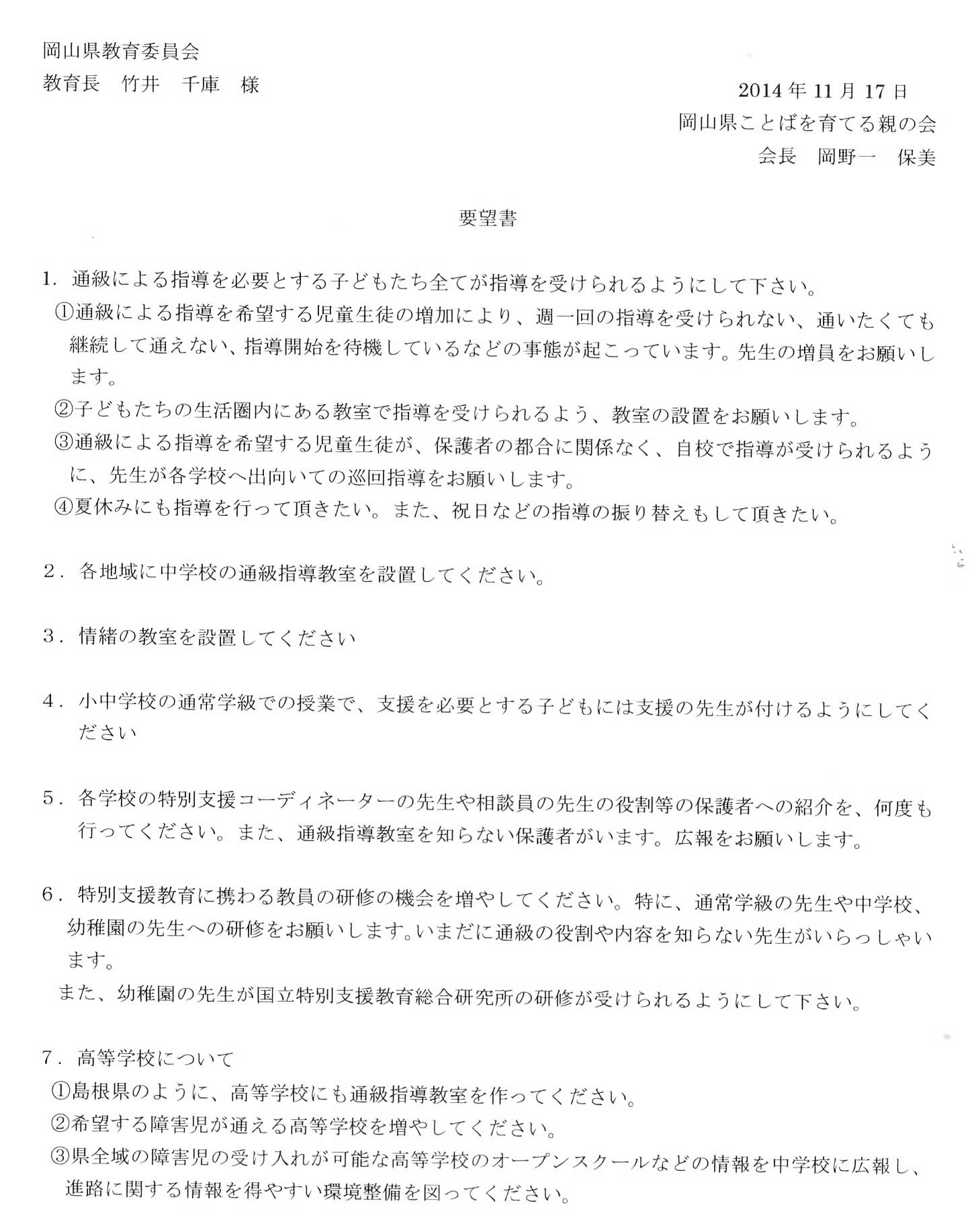

岡山県ことばを育てる親の会が県教育委員会へ要望書提出

岡山県ことばを育てる会は、11月17日、岡山県教育員会に通級指導教育の改善を求めて要望書を提出しました。

県教育委員会からは、教職員課と特別支援教育課の先生が対応してくださいました。

話し合いの中で、今年度からモデル事業で県内の2校で「特別支援教室」を設置し、通常学級で気になる子への指導を行っていることが報告されました。

各親の会からは、「教室が近くにないため、保護者の負担が大きい」「通常学級の先生に通級のことをしっかり理解してもらうようにしてほしい」など、多くの意見が出されました。

来年からすぐに改善できるといった回答はありませんでしたが、こうした話し合いを積み重ねていくことに、大きな意義があると感じました。

岡山県ことばを育てる親の会事務局 田辺昭夫

ことば276号平成26年11月8日号記事の紹介

両親指導の手引書㊸『ぱたかぽとこうた』

㊸『ぱたかぽとこうた』 著者 中村勝則先生

平成26年度の事業計画にあります新両親指導の手引書(パンフレット)『ぱたかぽとこうた』がが刊行の運びとなりました。

一つ一つの音は正しく発音できても、日常の会話の中で正しく使えるようになるためには、発話運動の巧みさを育てる必要があります。この両親指導の手引き書『ぱたかぽとこうた』は発話運動を正しく育てていくための素材集です。リズムをつけたり、読み方を工夫したりして「指遊び・手遊びをしながら」「動作をつけて」など、「ことばの離乳食」とも言われる「わらべうた」のように楽しく自然に口から流れ出したしてくるような「うた」がたくさん掲載されています。

ご家庭で、子どもたちの発話運動として、またお母様お父様のほうれい線予防の運動として、祖父母の皆様の嚥下障害予防の運動として、ご家族皆様で『ぱたかぽとうた』を一日数分なさっていただけたらと思います。もちろん、ことばの教室や、保育所・保育園、幼稚園の担当者の皆様にもお勧めですし、高齢者関係の施設の方にもお勧めできたらいいなとも考えます。

著者の中村勝則先生は、東京都の聞こえとことばの教室の担当者として長年実践を積み重なれた方です。39『(吃音のある)こどもに向き合うために』・42『正しい発音が育つための口育て口遊び』の著者でもあります。会員の皆様、発音に不安や悩みのあるお子さんのご両親、ことばの教室の先生方、今、まさにことばを獲得している最中の幼児を育てておいでのご両親や祖父母の皆様にも広く読んでいただけたらと思います。

NPO法人全国ことばを育む会 理事長 加藤碩

お申込み、問い合わせは以下のところへ。

mailto:info@zkotoba.jp

電話03-6459-0989

JDからの情報です。北海道新聞掲載の藤井克徳代表の講演記事

藤井克徳JD代表が9月末に北海道札幌市で行なった講演「障害者権利条約からみた今日の福祉施策の問題点」について、地元・北海道新聞で掲載されましたので、記事を掲載します

タイトルは障害者の暮らし困難 権利条約の“奏で方” カギ とあり、東日本大震災の障害者死亡率が一般住民の2倍だったこと、障害者所得が極端に低く貧困につながっていること、平和問題関連にも触れ、東京都最古の精神科病院入院患者の死亡者が1942年176人が終戦の1945年は478人に激増し、それは食料供給を止めたため、などと合わせて、権利条約という同じ楽譜があっても、政治や市民をも含めた奏で方如何で障害者の生活から社会全体の構造が全くちがってくる、奏で方がかぎ、と話されました。

青森県で特別支援教育に関する3つの合同大会が開かれました。

青森県では10月10日に、第57回青森県知的障害教育研究大会下北大会、第40回青特研知的障害教育部会特別支援学校支部研究大会むつ大会、第45回青森県言語障がい児教育研究大会下北大会の3つの合同大会が約500名の参加で開かれました。

この大会には、当会の特任事務局員であり「青森県ことばと心を育む会」副会長の竹ケ原克哉さんが大会役員として参加されました。

また、「大会開催によせて」として、青森県ことばを育む会の天内幸子会長のあいさつが大会要項に掲載されています。現在の特別支援教育をめぐる状況や親の想い、青森県での取り組みなど、大変参考になる文章です。ぜひご一読ください。

大会開催によせて

青森県ことばと心を育む会

会 長 天 内 幸 子

3大会の合同開催にあたり、当会を代表致しましてご挨拶と御礼を申し上げます。

私達、降がいのある子の親にとりまして、毎年のこの大会で、子ども達のために懸命に学ぼうとする県内の多くの先生方の熱意・熱気に触れる時、本当に涙が出そうな程ありがたく感じます。

青森県では昭和42年に弘前市の第二大成小学校に県内初の「ことばの教室親の会」ができました。その後県内の親の会が集まって「青森県ことばと心を育てる会」を結成したのが昭和50年ですから当会は40年近い歴史があり、私はその12代目の会長に当たります。現在では、県内11の地区に13の親の会があって122家族の会員を擁し、上部組織の「NPO法人 全国ことばを育む会」と連携もしております。また県知事・教育長への陳情を続けております。

平成19年から中学枚への通級指導教室設置をお願いして参りましたところ、平成22年に八戸市立第三中学校に、平成24年には十和田市立三本木中学校と弘前市立東中学校に設置をいただいております。また、平成24年、25年と「軽中度難聴児への補聴器購入費助成制度の導入」をお願い致しましたところ、平成26年4月から導入して下さり、県内全市町村で一斉に助成が開始されました。この場をお借りして県知事・教育長をはじめ担当部署各位に厚く感謝致しますとともに、今後も子ども達のために何が望ましいのかを私達なりに聞き、感じ、考えてお願いし続けて参る所存です。

特別支援教育の開始から7年、青森県では校内委員会の設置率が99.5%、特別支援教育コーディネーター指名率が99.8%です。でも委員会の開催回数が年0回~2回が55.1%では実効性に疑問を感じます。また自分の学校にコーディネーターがいてどの先生がそうなのか、ということを何割程の親が知っているのか‥。私は、先生方がそのことを大きな声で言えないのは、親達に障がいについてまだ偏見(差別感)があるからではないか、本当の共生というのはまだまだなのではないか‥と感じてしまいます。

本年1月20日に「障害者権利条約の批准」というすばらしいことがありました。当会も平成24年10月に全国ことばを育む会の東北ブロック代表者会議を三沢市で開催した際に、弘前大学の安藤房治教授に「障害者権利条約と今後の特別支援教育」という演題のご講義をいただく等の勉強をして参りました。過去に、下の子に障害があることがわかり、上の子と一緒に学校に通う姿を描いていたのに遠くの養護学校に通わなければならない、と泣いた親がおりました。条約には「締約国は次のことを確保する。障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること‥」と光輝くような文言が載っています。障がい者制度改革推進会議では当初、養護学校は隔離だ差別だ廃止しろというとんでもない意見も出て、養護学校のPTA代表が養護学校はいかにすばらしい教育をして下さっているか、学校に通うことは我が子の生活の一部です、と養護学校を擁護する意見を述べる等の混乱もあったと聞きます。

今の文科省は「基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。」と整理しております。今後ますます、条約が教育にとっても大きな指標となって行くと思います。ここで視覚障害をお持ちの藤井克徳氏の一句「締結の 前と後との 暮らしぶり 転機にせねば 2014年」真に子ども達のためを願う人達が集うこの大会が本当の共生を目指す転機の第一歩と

なることを願って!

近畿ブロック交流集会が開かれました。9月13日

9月13日、京都市内で、全国ことばを育む会近畿ブロック交流集会が開かれました。

これには、神戸市、滋賀県、滋賀県湖南市、京都与謝地方の通級の指導教室の担当者や親の会の役員の方々が参加されました。

「親の会の行事に参加するが、役員になるのが嫌で会員にならないケースがある」「各県でも、親の会の役員がなかなか決まらず、担当者が事務局をしている」「中学校の通級で管理職に不理解がある。担当者が孤立してしまう場合がある」など、具体的な悩みなどがだされ、それぞれ意見交換しました。

また、滋賀県の親の会の保護者からは、就職先での差別的な扱いをされているケースの報告もありました。

![1410657925[1]](http://b.zkotoba.jp/wp-content/uploads/2014/09/14106579251.jpg) こうして各県の取り組みを聞くことはとても重要だと思いました。

こうして各県の取り組みを聞くことはとても重要だと思いました。